Методики на самосознание для детей. Психодиагностика личности. Диагностика мотивации. Диагностика сознания и самосознания. Г. Осознание себя и других в отношениях с другими

Цель исследования: выявление особенностей самосознания у младших школьников.

Задачи исследования:

- 1. Подбор диагностических методик для экспериментального исследования самосознания детей младшего школьного возраста;

- 2. Изучение особенностей самооценки детей;

- 3. Анализ полученных диагностических данных с целью выявления самосознания детей.

Исследовательская работа проводилась в несколько этапов. На первом этапе изучалась научно-психологическая литература, обобщался и анализировался психолого-педагогический опыт по проблеме исследования, были подобраны различные методики исследования.

На втором этапе было проведено диагностическое исследование самосознания детей. Для этого были использованы следующие методы и методики:

- 1. Методика исследования самооценки Дембо Рубинштейн;

- 2. «Лесенка» В.Г. Шур;

- 3. Опросник изучения общей самооценки Г.Н Казанцева;

- 4. Методика самооценка младшего школьника (Лонг Б., Зиллер Р., Хендерсон Р.)

На основе применения данных методик можно выявить особенности самосознания детей младшего школьного возраста.

Описание использованных методик

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 34, во 2 х классах (2 2 и 2 3). В количестве 50 человек. Им были предложены различные опросники и задания. Среди них методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн, «Лесенка» В.Г. Шур, опросник изучения общей самооценки Г.Н Казанцева, методика самооценка младшего школьника (Лонг Б., Зиллер Р., Хендерсон Р.).

Методика исследования самооценки Дембо - Рубинштейн

Цель: выявление сформированности самооценки школьника.

Оцениваемые УУД : действия, направленные на формирование личного, эмоционального отношения к себе

Возраст : ступень начальной школы (10,5 - 11 лет)

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.

Ситуация оценивания : беседа

Учащимся предлагается следующая инструкция: Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи результатов представлен на рис. 1.

Рис. 1.

Инструкция: Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на самую низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и черточкой (-) отметьте на каждой линии эту самооценку. После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона личности, чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на каждой линии знаком (х).

Задание

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина -- точкой.

Каждая линия имеет название сверху и снизу:

- · 0 здоровый -- больной;

- · 1 хороший характер -- плохой характер;

- · 2 умный -- глупый;

- · 3 способный -- неспособный;

- · 4 авторитетен у сверстников -- презирается сверстниками;

- · 5 красивый -- некрасивый;

- · 6 уверенный в себе -- не уверенный в себе.

Обработка результатов

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается как тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости, данные по ней анализируются отдельно. Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 54 баллам).

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются:

уровень притязаний в отношении данного качества -- по расстоянию в миллиметрах (мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»;

высота самооценки -- от «0» до знака «-»;

величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой -- разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от «х» до «-»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом.

2. Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале.

Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у школьника. Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам.

Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей личности, успешности деятельности.

3. В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса) можно использовать разность между максимальным и минимальным значением, однако этот показатель рассматривается как условный.

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее значение имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для некоторой ориентировки.

4. Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы (указывается только самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы (выше верхней или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные инструкцией и т. п.

Оценка и интерпретация результатов

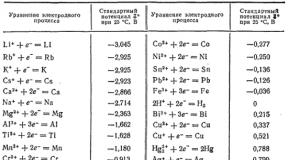

Методика нормирована на соответствующих возрастных выборках учащихся московских школ, общий объем выборки -- 500 человек, девушек и юношей примерно поровну.

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными ниже (табл. 1.1, 1.2).

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы шкалы) уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при умеренном расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности самооценки и уровня притязаний.

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая и очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка сочетается с очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном расхождении между притязаниями и самооценкой.

Данные показывают, что школьники с таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих очень больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижению этих целей.

Показатели самооценки и уровня притязаний

Таблица 1.2 Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи низкой самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой.

Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо дифференцированными (как правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, со слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, что старшеклассник по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) «закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и шире -- конструктивному личностному развитию.

Методика «Лесенка»

Принцип самооценки традиционный: сопоставление себя со всем человечеством по заданному критерию (Дембо-Рубинштейн), однако вместо отрезка прямой используется лесенка с 10 - ю ступенями, позволяющая легко осуществлять количественный анализ результатов. В качестве критерие самооценки используются отобранные на предварительном этапе ценностные определения. Для тренировки проводится оценка себя по «росту» в сравнении с одноклассниками. Кроме того, в дополнении по тому или иному качеству, ребенка просят указать, как, по его мнению, оценит его по данному параметру учительница.

Процедура исследования: Ребенку предъявляется рисунок лесенки с надписью над верхней ступенькой - «высокий», под нижней - «низкий».

Инструкция: Представь себе, что на этой лесенке выстроились все ученики твоего класса; на нижней ступеньке выстроились самые низкие дети, на верхней - самые высокие, остальные - на средних ступеньках; чем выше ученик, тем на более высокой ступеньке он стоит. Отметь крестиком ступеньку, на которой ты можешь находиться по своему росту.

После совершения ребенком этих действий ему говорят: А теперь подумай, на какую ступеньку поставила бы тебя учительница? Поставь кружок на этой ступеньки.

Основная часть исследования проводится аналогичным образом, с той лишь разницей, что сравнение себя производится со всеми людьми на свете, которые бы выстроились на лестнице.

Интерпретация: 1. Степень соответствия самооценки предполагаемой оценке учителя. Признаком дезадаптации может служить предположение или уверенность ребенка в факте недооценки его личности учителем.

Завышенная с/о - ребенок все время помещает себя на средних или верхних ступеньках лесенки;

Адекватная с/о - ребенок помещает себя на средних или верхних ступеньках, оценка дифференцирована.

Заниженная с/о - ребенок все время помещает себя на нижних ступеньках.

Опросник изучение общей самооценки

Инструкция испытуемому : "Вам будут зачитаны некоторые утверждения. Необходимо записать номер положения и против него - один из трех вариантов ответов: "да" (+), "нет" (-), "не знаю" (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует Вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь".

Текст опросника

- 1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.

- 2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении.

- 3. Со мной большинство ребят советуются (считаются).

- 4. У меня отсутствует уверенность в себе.

- 5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня людей (ребят в классе).

- 6. Временами я чувствую себя никому не нужным.

- 7. Я все делаю хорошо (любое дело).

- 8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы).

- 9. В любом деле я считаю себя правым.

- 10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.

- 11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное поражение.

- 12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.

- 13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.

- 14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть.

- 15. Я редко жалею о том, что уже сделал.

- 16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам.

- 17. Я думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим.

- 18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо гуже, чем остальные.

- 19. Мне чаще везет, чем не везет.

- 20. В жизни я всегда чего-то боюсь.

Обработка результатов : Подсчитывается количество согласий ("да") под нечетными номерами, затем - количество согласий с утверждениями под четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться в интервале от -10 до +10.

Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке.

Результат от -3 до +3 - о средней самооценке.

Результат от +4 до +10 - о высокой самооценке.

Самооценка младшего школьника

(Лонг Б., Зиллер Р., Хендерсон Р.)

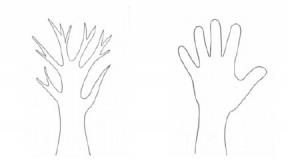

Диагностический инструмент представляет собой оригинальную символическую проективную пробу, направленную на измерение самоотношения и самоидентичности.

Разработчики методики исходили из предположения, что физическая дистанция на листе бумаги между кружками, символизирующими «Я», и значимых других может быть интерпретирована как психологическая дистанция, позиция левее других - как переживаемая ценность «Я».

Самооценка определяется как восприятие субъектом его ценности, значимости в сравнении с другими. Испытуемому на листе бумаги представляется строка, состоящая из восьми кружков, и предлагается выбрать кружок для себя и для других людей из окружения испытуемого. Чем левее расположен кружок, означающий себя, тем выше самооценка испытуемого.

Простота и оригинальность «символических заданий», возможность их применения на различных контингентах обследуемых, начиная с трехлетних детей и кончая взрослыми, привлекли к этой методике большое внимание.

Подтверждается в целом конструктивная валидность пробы на самооценку. Дети располагают «самых лучших» детей слева, а плохих - справа, мать и отца, как правило, тоже располагают слева, себя в ряду детей располагают левее, чем в ряду взрослых.

Инструкция: Представьте, что перед вами находится альбом с фотографиями. Укажите крестиком, в каком круге находится ваша фотография?

Интерпретация: 1,2 - завышенная самооценка; 3,4,5 - адекватная самооценка; 6,7,8 - заниженная самооценка.

Описание и анализ результатов

Результаты методики исследования самооценки Дембо - Рубинштейн

По результатам проведенной методики можно сделать вывод о трех основных параметрах самооценки: высоте, устойчивости и реалистичности. Чтобы измерить высоту самооценки, надо посмотреть на расположение черточек (актуального уровня испытуемого) по всем шкалам.

Если на всех шкалах черточки стоят немного выше середины - самооценка нормальная. Если они расположены примерно посередине между верхним полюсом и серединой - самооценка повышенная. Если ближе к верхнему полюсу - самооценка чрезмерно высокая. В норме актуальная самооценка (черточка) располагается немного выше середины шкалы, идеальная (кружок) - немного ниже верхнего полюса, а оценка потенциальных возможностей (галочка) - между ними.

Анализ результатов эмпирического исследования

Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально, полученные данные обобщены в таблице 2

Таблица 2. Уровень развития самооценки детей 2 2 класса и 2 3 класса

Анализ результатов детей 22 класса:

При анализе результатов, прежде всего, обращали внимание, на какую ступень ребенок себя поставит. Номер ступеньки соответствует количеству баллов. Чем меньше номер ступеньки, тем выше уровень самооценки. Позитивным признаком считается, если дети ставят себя на ступеньку «хороший» или «очень хороший». В любом случае это должны быть верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек говорит о явном неблагополучии в самооценке и общим отношением к себе. Хотя в этом возрасте у ребенка формируется устойчивая самооценка, мы можем говорить о неадекватно завышенной самооценке, особенно если ребенок не может обосновать свой выбор.

При анализе полученных данных, мы исходим из следующего: 30 человек имеют высокий уровень самооценки. Дети с завышенной самооценкой не все смогли объяснить свой выбор, затруднялись ответить. Средний уровень самооценки составляет 15 человек. Дети с адекватной самооценкой имеют положительное отношение к себе, умеют оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что помогаю маме, потому что хорошо учусь, помогаю друзьям и т.д. Это является нормальным вариантом развития самооценки. Количество детей, имеющих низкий уровень самооценки составляет 5 человек. Дети, имеющие заниженную самооценку имеют определенные психологические проблемы: «Я ни хороший и ни плохой», потому что я бываю хорошим, когда помогаю родителям, бываю плохим, когда не вовремя делаю уроки. Это связанно с проблемами во взаимоотношениях в семье или разрушена ситуация успеха в школе.

Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств отмечает на верхней части лесенки, а одно-два качества - в середине лесенки или несколько ниже. Если ребенок выбирает только верхние ступеньки лесенки, можно считать, что его самооценка завышена, он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не совпадает с представлениями о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и может являться причиной асоциальных реакций ребенка.

При оценке результатов, прежде всего, устанавливалось отношение ребенка к себе. Большинство детей считают себя «хорошими» и помещают себя на верхние ступеньки лесенки. При этом дети, поставившие себя на самую верхнюю ступеньку (т.е. причислившие себя к самым лучшим), практически не могут обосновать такую самооценку. Дети же, не считающие себя самыми хорошими, подходили к оценке себя более объективно и критично и объясняли свой выбор различными причинами, например: «Я все-таки иногда балуюсь», «Я очень много вопросов задаю» и др.

Отношение других людей к ребенку воспринимается им достаточно дифференцированно: дети считают, что близкие окружающие (родители, сверстники, а также воспитатель) по-разному относятся к ним.

Наиболее важным для понимания сложившийся у ребенка самооценки является соотношение оценок “за себя” и “за маму”.

I Благополучным является вариант, когда дети считают, что мама поставит их на самый верх лесенки, а сами поставят себя немного ниже - на вторую-третью ступеньку сверху.

Такие дети, ощущая твердую поддержку со стороны наиболее значимых взрослых, уже выработали способность достаточно критически подходить к оценки себя как личности.

II Другой вариант - высокое мнение ребенка о себе совпадает с мнением мамы. Такая ситуация может быть характерна для детей:

- - действительно благополучных;

- - инфантильных (все оценки размещаются на самой верхней ступеньке, но при этом нет обоснованных, развернутых формулировок, поясняющих такое приписывание);

- - “компенсирующих” (выдающих желаемое за действительное).

III Дети ставят себя выше, чем, как они полагают, поставила бы их мама. В. Г. Щур считает такую ситуацию неблагополучной для развития личности ребенка, так как расхождение оценок замечено ребенком и несет для него страшный смысл - его не любят. По данным автора, прогнозируемая ребенком низкая оценка со стороны матери во многих случаях бывает связана с наличием в семье более маленьких детей, которые, по убеждению испытуемых, будут помещены мамой на самую верхнюю ступеньку.

Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе.

Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил себя, или дают более высокую оценку - ребенок защищен психологически, эмоционально благополучен.

Анализ результатов детей 2 3 класса:

По расположению себя на ступеньках лестницы 18 человек (72%) имеют завышенную самооценку, а 4 (16%) человек имеют средний уровень самооценки.

Методика «Круги Б. Лонга» или «Самооценка»

Организовав диагностирование и проанализировав полученные результаты представляем в таблице 3.

Таблица 3. Уровень развития самооценки детей 2 2 и 2 3 класса

Анализ результатов детей 2 2 класса:

В данной группе дети раннего возраста ставили себя в основном на средние кружки (3, 4, 5), что по методике означает адекватная самооценка. Все дети 20 человек не смогли объяснить, почему они это сделали, ответы других были такими: «потому что…», «хочу…», «нравится…». Таким образом, 20 детей (100%) группы раннего возраста (2-3 лет), имеют неадекватную самооценку.

Анализ результатов детей 2 3 класса:

Большинство детей подготовительной к школе группе 13 человек (65% от общего числа детей) помещали себя на первый кружок с левой стороны. И не аргументировали свой выбор. Чем левее расположен кружок, означающий себя, тем выше самооценка испытуемого. Таким образом, исходя из результатов обследования 13 детей старшего возраста (65%) имеют завышенную самооценку, 6 человек (30%) - адекватную и только 1 ребенок (5%) - заниженную.

Таблица 5. Сводная таблица изучения самооценки детей 2 2 класса

В целом дети с высокой самооценкой более активны и самостоятельны, чем дети с заниженной самооценкой. У детей старшего дошкольного возраста с адекватной самооценкой проявляется, как и активность, так и в некоторых ситуациях пассивность. Дети, которые условно были отнесены к высокому уровню, составляют относительно небольшую группу по отношению к общему количеству детей, участвовавших в эксперименте.

Проанализировав результаты диагностических методик, полученных при обследовании детей раннего возраста, мы получили возможность обобщенно представить количественные данные трех методик в таблице 6.

Таблица 6. Сводная таблица изучения самооценки детей 23 класса

На основании обобщенных результатов (двух сводных таблиц 5, 6) по средним показателям уровня развития самооценки была составлена сравнительная таблица (7) уровня развития самооценки детей раннего и старшего дошкольного возраста.

Таблица 7. Сравнительная таблица уровня развития самооценки детей 2 2 и 2 3 класса (по средним показателям)

Рис. 1

Таким образом, из таблицы сравнительных результатов по средним показателям уровня развития самооценки видно, что у детей раннего возраста отсутствует высокий, средний уровень развития самооценки. Все дети имеют низкий уровень развития самооценки, т.е. имеют неадекватную самооценку, не называют качества личности сверстника, отказываются оценивать или оценивают его неадекватно, отказываются аргументировать оценку личности сверстника, самооценка не совпадает с оценкой сверстников.

У старших дошкольников 13 человек (75%) преобладает высокий, адекватный уровень оценивания, знают, называют качества личности и оценивают его самостоятельно. Умеют аргументировать оценку личности сверстника. Самооценка у таких детей адекватная и совпадает с оценкой сверстников. Из 20 детей, 6 человек (30%) имеют средний уровень развития самооценки. Они затрудняются в назывании качеств личности самостоятельно, оценивают сверстника с помощью взрослого, затрудняются объяснить оценку качества личности сверстника самостоятельно. Самооценка у них адекватная и частично совпадает с оценкой сверстников.

Мы предполагаем, что при условии целенаправленной совместной игровой деятельности с детьми раннего и старшего дошкольного возраста у них может произойти изменение самооценки, и они должны продемонстрировать более высокие показатели.

Инструкция к методике

© Пси - шпаргалка 2004 электропочта: [email protected]

Методика исследования детского самосознания (половозрастная идентификация)

Эго-идентичность и ее развитие в детском возрасте.

Уже в раннем детстве у человека начинают складываться зачатки его личности, развивающиеся впоследствии в систему представлений о самом себе, или "образ Я". В этот образ входит как осознание своих физических, интеллектуальных, моральных и других качеств, так и самооценка, а также субъективное отношение к внешним факторам и окружающим людям.

Одним из основных компонентов личности является осознание "Я" - идентичности, т.е. ощущение своей целостности и непрерывности во времени, а также понимание, что другие люди также признают это. Идентичность характеризует именно то, что остается постоянным, несмотря на все изменения и развитие данного человека на протяжении его жизни. Начиная с возраста 1-1,5 года дети идентифицируют себя со своим именем, откликаются на него и называют им себя, а к трем годам начинают правильно использовать местоимение "Я", равно как и другие личные местоимения. Граница между Я и не-Я первоначально проходит по физическим границам собственного тела. Именно осознание своего тела является ведущим фактором в структуре самосознания детей. Расширение и обогащение образа "Я" в процессе личностного развития тесно связано с рефлексией на собственные эмоциональные переживания и желания, с различением своих игровых фантазий и реальности, оценки и самооценки и т.д. И хотя такое развитие соответствующим образом меняет структуру эго-идентичности, оно сопровождается, тем не менее, "субъективным чувством непрерывной самотождественности".

Идентичность - это актуальное состояние, текущее переживание Я-целостности на срезе жизненного пути, тогда как идентификация - процесс его формирования. Обстоятельства, жизненный опыт, цели и результаты деятельности в той или иной степени формируют эго-идентичность человека. Э.Эриксон, один из основоположников так называемой эго-психологии, выделял три формы идентичности:

1. Внешне обусловленная. Она создается под влиянием условий, которые отдельный человек не выбирает. Это принадлежность человека к мужскому или женскому полу, к возрастной группе, к определенной расе, месту проживания, национальности и социо-экономическому слою. Эти факторы, противостоять которым очень трудно, определяют существенные компоненты идентичности.

2. Приобретенная. Эта форма идентичности включает самостоятельные достижения человека: его профессиональный статус, свободно выбираемые им связи, привязанности и ориентации. Она связана со степенью волевой независимости человека, устойчивости к фрустрации и ответственности.

3. Заимствованная. Сюда входят усвоенные роли, заданные каким-то внешним образцом. Часто они принимаются под влиянием ожиданий окружающих. Примерами могут служить роли "лидера" и "подчиненного", "ученика" и "учителя", "отличника" и "отстающего".

Следует заметить, однако, что воздействие отдельных факторов, совершение определенных поступков и принятие социальных ролей не обуславливают напрямую изменение образа Я; тем не менее, результаты влияния обстоятельств жизни и социальной активности человека, а также целенаправленное самосовершенствование в направлении "идеального Я" не могут не сказаться на осознании собственной личности.

Хотя идентификационное поведение и идентичность развиваются непрерывно в течение всей жизни, большинство исследований в этой области фокусируются на подростковом и юношеском возрастах, известных своими острыми кризисными периодами самоосознания и самоутверждения. Существует также значительная литература, посвященная зарождению идентичности в раннем детском возрасте. Меньше внимания уделяется процессам формирования осознанной идентичности, т.е. появлению сознательных представлений о постоянстве и непрерывности личности. Общепризнанно, что основу детской идентичности составляют ее внешне обусловленные компоненты, прежде всего пол и возраст ребенка. Давая свой автопортрет, описывая свои положительные и отрицательные черты, интересы и круг общения, дети (и не только дети), как правило, начинают с фиксации своего возраста. Половая принадлежность часто просто подразумевается и входит в описание привычныx половых ролей.

Формирование половозрастной идентификации связано с развитием самосознания ребенка. В норме первичная половая идентичность формируется у детей в возрасте от полутора до трех лет. В этот период дети научаются правильно относить себя к определенному полу, определять пол своих cверсников, различать мужчин и женщин. К 3-4 годам возникает связанное с полом осознанное предпочтение игрушек. В своих повседневных контактах с детьми взрослые постоянно увязывают поведение ребенка с его полом: "девочки (мальчики) так себя не ведут", "ты мальчик - должен терпеть", "ты девочка - должна следить за чистотой" и т.д. По признаку пола и возраста организуются формальные и неформальные детские коллективы.

Важнейшим способом обучения типичному для пола поведению является наблюдение и подражание. Идентификация подразумевает сильную эмоциональную связь с человеком, "роль" которого ребенок принимает, ставя себя на его место. Ярким примером этого является ролевая игра. В процессе ролевой игры дети усваивают социально приемлемые нормы полового поведения и соответствующие их полу ценностные ориентации, апеллируют к этим понятиям. Это относится как к их сегодняшним половым ролям (дошкольник, школьник, "маленький мальчик", старший брат, "помощник", заводила в компании и т.д.), так и к ролям других младших и старших детей и взрослых.

В раннем возрасте родители и окружающие ребенка люди интересуются его возрастом больше, чем он сам. Хотя в этом возрасте дети часто заученно отвечают на вопрос, сколько им лет, осознавать свой возраст они начинают только к 3-4 годам. С этого возраста они способны вспомнить свой прошлый день рождения, прошлую зиму или лето, узнать свои вещи, которыми они пользовались, когда были маленькими. Именно в этом возрасте ребенок начинает интересоваться своим прошлым и относится к себе-маленькому с нежностью, пониманием и снисходительностью. Припоминая отдельные события он начинает соотносить их со своим прошлым - появляются фразы типа "когда я был маленьким" и т.д. В своем общении с детьми взрослые постоянно используют возрастную меру для характеристики личности ребенка. Это выражается в замечаниях типа: "Ты уже большой", "Ты старше (младше)", "Тебе скоро в старшую группу (в школу)". Достаточно рано и сами дети начинают сравнивать себя с другими по возрасту.

В старшем дошкольном возрасте детей начинают готовить к поступлению в школу и они " примеряют" на себя новую социальную роль ученика. Так для них открывается "положительная" временная перспектива их жизненного пути (в отличие от "отрицательной" - в прошлом). Для детей с выраженной познавательной потребностью и активностью новая роль кажется интересной и социально значимой. В их представлении она больше соответствует их возрасту и вызывает уважение окружающих. Некоторых детей может пугать поступление в школу, но опираясь на свой опыт общения, они начинают понимать социальную значимость положения ученика. Этот возрастной период характеризуется и началом осознания возрастной идентичности других людей.

С удивлением дети узнают, что их родители и даже пожилые люди, бабушки и дедушки, когда-то были маленькими. Начинает приходить осознание того, что когда-то и им предстоит повзрослеть, что они будут учиться, затем трудиться, станут мамой или папой, постареют... Хорошо известно, как остро дети в возрасте 6-8 лет переживают результат додумывания этой мысли до конца.

Таким образом, у детей уже в дошкольном детстве складываются определенные представления о смене физического облика человека, его половых и социальных ролей в связи с возрастом. Это знание основывается на присвоении общественного опыта и развитии самосознания. Можно утверждать, что как и любой познавательный процесс, половозрастная идентификация опирается на способности индивида к абстрактному мышлению, необходимому для различения внешности и поведения другого человека, концептуального описания других людей и самоописания, основанных на устойчивых представлениях. Таким образом, формирование идентичности у детей зависит как от интеллектуального уровня, так и от личностных особенностей. Этот вывод подтверждают и проведенные нами специальные исследования (Белопольская, 1992). Следовательно, можно заключить, что исследование половозрастной идентификации может дать важный материал об уровне психического развития конкретного ребенка.

Основная трудность при изучении процессов идентификации пола и возраста у детей дошкольного и младшего школьного возраста состоит в отсутствии соответствующих формализованных методик, которые позволяли бы дифференцированно оценивать достигнутый уровень идентичности. Методы наблюдения, естественного эксперимента и анализа речевой продукции, используемые для оценки зачатков самосознания у младших детей, мало пригодны для этих целей. Вместе с тем, не очень подходят для этих целей такие инструменты, как опросники, анкеты и автопортреты, широко применяемые для детей подросткового и более старшего возраста.

Этот пробел в определенной степени восполняет разработанная нами методика изучения процесса идентификации пола и возраста, использующая процедуру предпочтения и упорядочения невербального стимульного материала. Ниже дано описание используемого стимульного материала, инструкция по проведению обследования, схема анализа и полученные нормативные данные.

Руководство по использованию методики половозрастной идентификации.

Методика предназначена для исследования уровня сформированности тех аспектов самосознания, которые связаны с идентификацией пола и возраста. Предназначена для детей от 4 до 12 лет с нормальным и аномальным интеллектуальным развитием. Может применяться для исследовательских целей, при диагностическом обследовании детей, при консультировании ребенка и для коррекционной работы.

Стимульный материал. Используются два набора карточек, на которых персонаж мужского или женского пола изображен в разные периоды жизни от младенчества до старости (см. Приложение 1).

Каждый такой набор (мужской и женский варианты) состоит из 6 карточек. Облик изображенного на них персонажа демонстрирует типичные черты, соответствующие определенной фазе жизни и соответствующей ей половозрастной роли: младенчеству, дошкольному возрасту, школьному возрасту, юности, зрелости и старости.

Исследование проводится в два этапа.

Задачей первого этапа является оценка возможности ребенка идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий половозрастной статус на представленном ему изобразительном материале. Другими словами, проверяется способность ребенка к адекватной идентификации своего жизненного пути.

Процедура. Исследование проводится следующим образом. Перед ребенком на столе в случайном порядке раскладываются все 12 картинок (оба набора). В инструкции ребенку предлагается показать, какому образу соответствует его представление о себе в настоящий момент. То есть ребенка просят: "Посмотри на все эти картинки. Как ты думаешь, какой (какая) ты сейчас?" Можно последовательно указать на 2-3 картинки и спросить: "Такой? (Такая?)". Однако, в случае такой "подсказки" не следует показывать на те картинки, образ которых соответствует настоящему образу ребенка в момент исследования.

Если ребенок сделал адекватный выбор картинки, можно считать, что он правильно идентифицирует себя с соответствующим полом и возрастом. Отмечаем это в протоколе (форма протокола с вариантами заполнения дана в Приложении 2). Если же выбор сделан неадекватно, это также фиксируется в протоколе. В обоих случаях можно продолжать исследование.

В тех случаях, когда ребенок вообще не может идентифицировать себя с каким-либо персонажем на картинках, например, заявляя: "Меня здесь нет", эксперимент продолжать нецелесообразно, так как даже идентификация с образом настоящего у ребенка не сформирована. Ниже будут приведены конкретные примеры поведения детей в экспериментальной ситуации.

После того, как ребенок выбрал первую картинку, ему дается дополнительная инструкция показать, каким он был раньше. Можно сказать: "Хорошо, сейчас ты такой, а каким ты был раньше?" Выбор фиксируется в протоколе. Выбранную карточку располагают перед той, что была выбрана первой, так чтобы получилось начало возрастной последовательности. Затем ребенка просят показать, каким он будет потом. Причем, если ребенок справляется с выбором первой картинки образа будущего (например, дошкольник выбирает картинку с изображением школьника), ему предлагают определить и последующие возрастные образы. Все картинки выкладываются самим ребенком в виде последовательности. Взрослый может помочь ему в этом, но находить нужный возрастной образ ребенок должен строго самостоятельно. Вся полученная таким образом последовательность отражается в протоколе.

Если ребенок правильно (или почти правильно) составил последовательность для своего пола, его просят разложить в возрастном порядке карточки с персонажем противоположного пола.

На втором этапе исследования сравниваются представления ребенка о Я-настоящем, Я-привлекательном и Я-непривлекательном.

Процедура. На столе перед ребенком лежат обе последовательности картинок. Та, которую ребенок составил (или последовательность соответствующая полу ребенка) лежит непосредственно перед ним, а вторая немного дальше. В том случае, когда составленная ребенком последовательность существенно неполна (например, состоит всего из двух карточек) или содержит ошибки (например, перестановки), именно она находится перед ним, а остальные карточки в неупорядоченном виде располагаются чуть в отдалении. Все они должны быть в поле его зрения.

Ребенка просят показать, какой образ последовательности кажется ему самым привлекательным. Пример инструкции: "Еще раз внимательно посмотри на эти картинки и покажи, каким бы ты хотел быть". После того, как ребенок указал на какую-либо картинку, можно задать ему 2-3 вопроса о том, чем этот образ показался ему привлекательным.

Затем ребенка просят показать картинку с самым непривлекательным для него возрастным образом. Пример инструкции: "А теперь покажи на картинках, каким ты ни за что не хотел бы быть". Ребенок выбирает картинку, и, если выбор ребенка не очень понятен экспериментатору; то можно задать ему вопросы, уточняющие мотивы его выбора.

Результаты обоих выборов фиксируются в протоколе.

Регистрация, анализ и интерпретация результатов выполнения методики

Общие положения

Для регистрации хода выполнения методики рекомендуется использовать бланки протокола, приведенные в Приложении 2. В них размечены позиции правильной половозрастной последовательности, под которыми указывается выбор ребенка, также зарезервированы позиции для отметки положительных и отрицательных предпочтений. Выбор "идентичного" персонажа отмечается крестиком в кружке, остальных - простым крестиком. Пропущенные позиции отмечаются знаком минус, а при нарушении последовательности в соответствующей позиции указываются номера выбранных карточек. Например, если дошкольник правильно идентифицировал себя и свой предыдущий статус, но поставил юношу позади мужчины, а карточку со стариком отложил в сторону, то его результат записывается так:

Выбранные привлекательные и непривлекательные образы обозначают порядковым номером картинки в последовательности. Например:

Полезно регистрировать также непосредственные высказывания и реакции ребенка в процессе выполнения данной ему инструкции и его ответы на вопросы экспериментатора о мотивах того или иного выбора.

Анализ результатов выполнения методики "Половозрастная идентификация" нацелен на выявление возрастных, индивидуально-личностных и патологических особенностей детей.

Учитываются возможности ребенка к идентификации себя с обобщенным половым и половозрастным образом, к определению своих прошлых и будущих половозрастных ролей и построению полной последовательности образов. Получаемые при этом данные несут информацию о степени сформированности эго-идентичности ребенка и генерализации этого знания на других людей и на собственный жизненный путь.

На предпочтения ребенка при построении половозрастной последовательности, как и при выборе привлекательного и непривлекательного образов последовательности, оказывают влияние социальная ситуация развития ребенка, его опыт и другие существенные факторы его жизни. Адекватность или неадекватность этих предпочтений, аргументация, приводимая детьми для объяснения их выборов, помогают выявить скрытые эмоционально-аффективные комплексы ребенка, некоторые особенности самосознания и мотивы его поведения.

Апробация методики была проведена на 350 детях с нормальным психическим развитием в возрасте от 3 до 12 лет. Кроме того, она использовалась в практике консультирования детей с различными нарушениями в развитии. Ниже приведены обобщенные данные о закономерностях формирования половозрастной идентификации в норме и патологии и примеры анализа результатов выполнения методики.

Результаты апробации методики. Примеры анализа.

Дети с нормальным психическим развитием

Исследование показало, дети 3 лет чаще всего (в 84% случаев) идентифицировали себя с младенцем и не принимали дальнейшей инструкции. Однако уже к 4 годам почти все дети оказались способны идентифицировать себя с картинкой, на которой изображен дошкольник соответствующего пола. Приблизительно 80% обследованных детей этого возраста смогли идентифицировать свой прошлый образ с образом младенца на картинке. В качестве "образа будущего" дети выбирали разные картинки: от картинки с изображением школьника (72%) до картинки мужчины (женщины), комментируя это так: "потом я буду большой, потом я буду мама (папа), потом я буду, как Таня (старшая сестра)". Типичной для детей этого возраста была следующая половозрастная последовательность:

Часть исследования, посвященная определению привлекательного и непривлекательного образов, оказалась трудной для понимания детьми этого возраста. Суммируя наши впечатления, можно заключить, что вопрос "каким бы ты хотел быть?" вызывал недоумение, и в целом дети были довольны своей половозрастной ролью.

Начиная с 5 лет дети уже не делали ошибок при идентификации своего настоящего половозрастного статуса. Все обследованные дети этого возраста смогли правильно построить последовательность идентификации: младенец - дошкольник - школьник. Около половины из них продолжили построение последовательности и идентифицировали себя с будущими ролями юноши (девушки), мужчины (женщины), правда, называя последних "папа" и "мама". Таким образом, 80% детей 5 лет строят последовательность:

а 20% детей этого возраста - более укороченную последовательность:

В качестве привлекательного образа эти дети чаще всего указывали образы юности, при этом часто конфузились и смеялись. Часть детей, около 30%, в качестве привлекательного образа указывали образы школьников. Непривлекательными образами дети считали образы старости.

Практически все дети в возрасте 6-7 лет правильно устанавливали последовательность идентификации от младенца до взрослого (с 1 по 5 картинку), но многие испытывали затруднение в идентификации себя с образом "старость". Поэтому - только половина из них идентифицировала себя с этим образом. В зависимости от того, посещали они школу или нет, построенные ими последовательности имели вид:

|

Младенец |

Дошкольник |

Школьник |

Юноша |

Мужчина |

Старик |

Самым привлекательным образом для детей этой возрастной группы оказался образ школьника (90%), а непривлекательными - образы старости и младенца, причем образ старости указывался первым, но когда детей спрашивали: "А каким бы еще ты не хотел быть?", - многие указывали на "младенца".

Они уже идентифицировали себя с будущим образом старости, хотя и считали его самым непривлекательным. Образ "младенца" также оказался для многих непривлекательным. Для 70% детей самым привлекательным был образ юности, а для остальных - образ настоящего, т.е. "школьника".

Дети 9 лет и старше при выполнении данного задания сохранили те же тенденции: они составляли полную идентификационную последовательность, адекватно идентифицировали себя по полу и возрасту, в качестве привлекательного образа выбирали образ будущего (чаще всего следующую возрастную роль), а в качестве непривлекательного - образ старости, на втором месте - образ младенца.

Общей характерной чертой для всех детских возрастов являлась важная, на наш взгляд, тенденция выбирать в качестве привлекательного образ следующей возрастной роли. Эта особенность отражает зачастую неосознанное стремление ребенка к росту и развитию, готовность к принятию новой возрастной и социальной роли.

Дети с отклонениями в психическом развитии

Исследование возможностей половозрастной идентификации у детей с различными отклонениями в развитии показало существенные различия в особенностях идентификации по сравнению с данными, полученными нами при исследовании детей с нормальным ходом психического развития.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что дети с задержкой психического развития (ЗПР) 6-7 лет способны идентифицировать себя с картинкой, на которой изображен ребенок соответствующего пола и возраста. Однако, если у ребенка с ЗПР не складываются отношения в школе или он испытывает значительные трудности в учебе, он не идентифицирует себя с образом школьника. В этом случае он чаще всего идентифицирует себя с образом дошкольника, так как, по всей видимости, этот образ сохраняет для ребенка свои привлекательные черты. Причем эта особенность наблюдалась нами даже у детей 9-10 лет с ЗПР.

В качестве примера можно привести девочку с задержкой психического развития, неуверенную в себе, плохо адаптированную к школе. После полугода обучения в английской спецшколе она отказалась ее посещать. При исследовании половозрастной идентификации девочка идентифицировала себя с образом дошкольницы, а при выборе привлекательного образа (какой бы ты хотела быть), сказала: "Хочу, чтобы мне было 0 лет",- и показала на картинку с изображением младенца. Ее мама подтвердила, что дочка неоднократно высказывала желание быть маленькой, лежать в коляске, играть, чтобы от нее ничего нельзя было потребовать, хотя на момент обследования ей было 8 лет. В других, менее резко выраженных ситуациях можно увидеть две основные особенности. Дети с задержкой развития обнаруживают возможности к идентификации, характерные для детей более младшего возраста: строят часть последовательности, позже начинают идентифицировать себя с образом "старость", путают местами некоторые картинки или составляют последовательность, включая в нее картинку из другого набора (кладут 2 картинки с изображением младенца). Если дети учатся в школе и им сопутствует неудача, то они не идентифицирует себя с образом школьника, а если и идентифицируют, то в качестве привлекательного указывают образ дошкольника (страх перед будущим) или реже образ юности.

Консультируя детей с задержкой психического развития и занимаясь с ними коррекционной работой, мы обратили внимание на то, что если ситуация в школе у ребенка каким-то образом налаживается, то идентификация изменяется, становится адекватной как возрастной, так и социальной роли.

Апробация методики на умственно отсталых детях показала следующие результаты.

Умственно отсталые дошкольники 5-6 лет не могут идентифицировать свой образ с образом на картинке. Один шестилетний мальчик, посмотрев на картинки, сказал: "Тут меня нет". По всей видимости он был способен идентифицировать себя только со своим фотографическим изображением.

Умственно отсталые дети 7 лет в большинстве случаев идентифицируют себя с образом дошкольника, часто фиксируясь на деталях: "У меня тоже есть такая машинка", "А у меня тоже есть кукла".

Построение последовательности идентификации редко бывает полным и осознанным. Они могут перепутать картинки юности и зрелости или не включить какую-то картинку, как правило, не включают в последовательность картинки с образами старости.

В качестве привлекательного образа у них нередко (примерно в 30% случаев) выступает образ настоящего, но часто и образы будущего: школьника или юноши. Девочек чаще привлекает образ девушки в нарядном платье с букетом, а мальчиков - образ юноши (около 40%). Для остальных привлекательным является образ школьника.

Умственно отсталые дети 7-8 лет затрудняются в определении самого непривлекательного образа; создается впечатление, что им трудно понимание смысла самого вопроса. Воображение этих детей мало развито и им трудно представить, какими им не хотелось бы быть.

Для умственно отсталых детей более старшего возраста характерны те же тенденции, что и для детей с более легким интеллектуальным дефектом. Раньше или позже они начинают составлять полную последовательность идентификации, хотя и в подростковом возрасте мы встречали случаи непонимания возможности идентификации с образом "старость". В то же время при определенных проблемах в школе умственно отсталые дети перестают идентифицировать себя с образом школьника или считают его непривлекательным.

Дети с проблемами в развитии

Как известно, часто и у детей с нормальным умственным развитием и даже с опережающим развитием возникают невротические реакции, связанные со школьными проблемами. Конфликты с одноклассниками и учителями могут привести к серьезным переживаниям, вплоть до отказа посещать школу. Нами был исследован мальчик 11 лет, успевающий, который обучался на дому, так как категорически отказывался посещать школу. Учитель математики, который с ним занимался, отмечал высокий уровень способностей по своему предмету. Наш обследуемый не идентифицировал себя ни с одним образом последовательности. Вместо этого он составил почти полную последовательность идентификации, выбросив из нее лишь образ школьника, и прокомментировав это словами: "надеюсь, таким я не буду никогда". В последующей беседе мальчик сказал, что самым непривлекательным образом для него является образ школьника, а с остальными образами идентификации он согласен.

Другой пример, показывающий иную тенденцию. Девочка 7 лет была задержана родителями с началом школьного обучения из-за соматического заболевания и находилась дома. Она сильно переживала ситуацию, так как все ее подруги пошли учиться в школу, а она, будучи к тому же высокого роста, должна была сидеть дома. При составлении последовательности идентификации девочка идентифицировала себя с образом школьницы ("Я хотя и не учусь в школе, но могла бы"), а в качестве самого непривлекательного образа выбрала образ дошкольника.

Дети, у которых обнаруживались некоторые семейные проблемы, иногда также имели нарушения половозрастной идентификации в прошлом или будущем. Так, девочка-подросток, переживающая рождение в семье второго ребенка и присутствие отчима, идентифицировала себя адекватно в настоящем, но отбросила картинки с изображением младенца и дошкольника, мотивируя это так: "У них (у матери с отчимом) я никогда не была маленькой".

Мальчик 10 лет в качестве самого непривлекательного образа выбрал образ мужчины (папы), так как "папы часто бьют детей".

Необычная картина половозрастной идентификации была обнаружена при обследовании детей с двигательными нарушениями (ДЦП), посещающими специальный детский сад. Так, мальчик 7 лет, не являющийся по мнению психоневролога умственно отсталым, идентифицировал себя с девочкой-дошкольницей и построил смешанную последовательность идентификации (перемешав мужской и женский варианты развития). Девочка 8 лет, идентифицировав себя с девочкой-дошкольницей, составила последовательность так, что "она будет папой, потому что не хочет быть мамой", а самым непривлекательным образом назвала образ "мамы". Такого рода "девиации" половозрастной идентификации, отражающие своеобразие психического развития и микросоциальных условий, показали все дети данной группы.

Методика показала свою эффективность и при обследовании подростков, воспитывающихся в детском доме и имеющих трудности в поведении. Например, девочка 11 лет с ранним половым созреванием идентифицировала себя с более старшим возрастом, а в качестве самого привлекательного образа выбрала картинку с изображением мужчины, по-своему поняв предложенную инструкцию. Другая девочка-подросток 13 лет с инфантильными чертами характера идентифицировала себя со школьницей, а в качестве привлекательного образа назвала образ дошкольницы, прокомментировав: "Как хорошо быть маленькой". Несколько мальчиков-подростков в качестве привлекательного образа выбрали картинку с изображением школьника, обнаруживая страх перед будущим, когда они должны будут покинуть детский дом и выйти в самостоятельную жизнь.

Мы представили здесь лишь некоторые результаты апробации предлагаемой методики. По-видимому, она может найти и более широкое применение. Отдельные наши наблюдения показывают, что методика может быть использована и для работы с другими видами нарушений детского развития, например, при обследовании детей с нарушением слуха и речи.

Коррекционная работа по формированию половозрастной идентификации

Стимульный материал методики "половозрастная идентификация" и идеи, заложенные в процедуру обследования, позволяют использовать данную методику в качестве коррекционной. Ниже изложены результаты таких опытов, относящиеся главным образом к работе с детьми, у которых была диагностирована задержка психического развития (ЗПР).

Если представления о смене своих возрастных ролей у детей с ЗПР к школьному возрасту в какой-то степени формируются, то представления о прошлых и будущих возрастных ролях родителей, бабушек и дедушек складываются с большими трудностями.

За всем этим лежит глубокий морально-нравственный аспект, без которого трудно представить полноценное развитие ребенка. Кроме того, для подлинного осознания половозрастной идентификации необходимо, чтобы ребенок понял, что закон роста и развития применим ко всем людям, и сделал соответствующее обобщение. Он должен осознать, что и его родители, и его педагоги были маленькими и испытывали определенные трудности этого периода. Неслучайно дети так интересуются детством родителей, а факт, что бабушка тоже была когда-то маленькой девочкой повергает их в крайнее изумление.

Для коррекции и развития понятия смены половозрастных ролей можно предложить следующий метод. Он сочетает в себе беседу, работу с методикой и работу с семейными альбомами. Желательно, чтобы в этой работе участвовали и члены семьи каждого ребенка.

Цикл бесед, которые мы рекомендуем проводить с детьми, начинается с темы: "Как я был маленьким". Дети обычно с удовольствием припоминают эпизоды из своего более раннего детства, этим они эмоционально активизируют свою память, иногда смеются над собой, с интересом слушают других. Мы советуем и педагогам рассказывать эпизоды из своего детства, этим самым они добьются доверительного отношения детей к себе и продемонстрируют единство и общность детей и взрослых.

Важно, что и взрослые, вспоминая эпизоды своего детства, меняются в глазах ребенка. Детям бывает интересно и полезно понаблюдать, как их строгая учительница смеется над своими детскими страхами и переживаниями или делится своей детской мечтой.

Мы рекомендуем и родителям почаще рассказывать детям о своем детстве, но не с назидательной целью, а с целью объяснения ребенку временности детских проблем и демонстрации понимания и готовности прийти на помощь. Если ребенок узнает, что его родители и учителя испытывали нечто подобное в своем детстве, он будет гораздо доверчивее и откровеннее и будет меньше бояться порицаний.

К сожалению, классические семейные альбомы ушли в прошлое, но, тем не - менее, в каждой семье найдется немало фотографий, изображающих членов семьи в разные возрастные периоды. Интересно и полезно показать детям детство мамы, папы, бабушки и дедушки, дав необходимые пояснения. Важно показать фотографии, на которых члены семьи изображены в том же возрасте, что и ребенок. Если есть несколько фотографий, то желательно установить их возрастную последовательность. Можно сравнить фотографии мамы, папы, бабушки и ребенка в одном и том же возрасте, соотнести их с образами последовательности, предлагаемой в нашей методике, или построить другие аналогии.

Вторая часть работы относится к настоящему в жизни ребенка.

Темы для бесед: "Что мне нравится в школе?" и соответственно "Что не нравится?", "Что меня веселит?", "Что меня огорчает и чего я боюсь?" С некоторыми детьми лучше беседовать индивидуально, хорошо, если эти беседы проводит психолог. Некоторые дети с удовольствием принимают участие в общей беседе. Если беседа не получается, можно провести ее на основе семейных фотографий, задавая ребенку разные вопросы.

В беседах с детьми любого возраста необходимо подчеркнуть важность и ценность данного возрастного периода. Отметить не только связанные с ним трудности, но и его необходимость. В семейных альбомах надо найти фотографии, относящиеся к школьному возрасту разных членов семьи. Допустимо обсудить с детьми все проблемы их настоящего и показать перспективу будущего, когда многое может быть преодолено и решено.

Формирование половозрастной идентификации имеет значение и для возникновения личностной готовности к позиции ученика, школьника. Учителя и родители в своих беседах, как правило, подчеркивают всю значимость для них роста и взросления детей, строят планы на ближайшее и дальнейшее будущее. Полезно, если одновременно дети получают информацию о детстве своих родителей, о их учебе в школе, о их работе, что дает возможность ребенку понять и обобщить тот процесс роста и развития, который происходит и с ним. Осознание значимости позиции школьника и принятие половозрастной роли ученика помогут создать мотивацию учения.

В результате всего этого у ребенка не только формируется осознание своей возрастной роли, вырабатывается понимание процесса роста и развития других людей, но и возникают аналогии, улучшается ориентировка во времени и пространстве, возникает чувство ответственности.

Ребенок осознает себя человеком среди других людей, с большим уважением и пониманием начинает относиться к старшим.

Обобщая опыт коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития, мы предположили, что он может представлять интерес и для работы с детьми других категорий.

Таким образом, методика "Половозрастная идентификация" рекомендуется как для диагностической, так и для коррекционной работы, и может применяться для детей и подростков с различными отклонениями в психическом развитии.

Уже в раннем детстве у человека начинают складываться зачатки его личности, развивающиеся впоследствии в систему представлений о самом себе, или "образ Я". В этот образ входит как осознание своих физических, интеллектуальных, моральных и других качеств, так и самооценка, а также субъективное отношение к внешним факторам и окружающим людям.

Одним из основных компонентов личности является осознание "Я" - идентичности, т.е. ощущение своей целостности и непрерывности во времени, а также понимание, что другие люди также признают это. Идентичность характеризует именно то, что остается постоянным, несмотря на все изменения и развитие данного человека на протяжении его жизни. Начиная с возраста 1-1,5 года дети идентифицируют себя со своим именем, откликаются на него и называют им себя, а к трем годам начинают правильно использовать местоимение "Я", равно как и другие личные местоимения. Граница между Я и не-Я первоначально проходит по физическим границам собственного тела. Именно осознание своего тела является ведущим фактором в структуре самосознания детей. Расширение и обогащение образа "Я" в процессе личностного развития тесно связано с рефлексией на собственные эмоциональные переживания и желания, с различением своих игровых фантазий и реальности, оценки и самооценки и т.д. И хотя такое развитие соответствующим образом меняет структуру эго-идентичности, оно сопровождается, тем не менее, "субъективным чувством непрерывной самотождественности".

Хотя идентификационное поведение и идентичность развиваются непрерывно в течение всей жизни, большинство исследований в этой области фокусируются на подростковом и юношеском возрастах, известных своими острыми кризисными периодами самоосознания и самоутверждения. Существует также значительная литература, посвященная зарождению идентичности в раннем детском возрасте. Меньше внимания уделяется процессам формирования осознанной идентичности, т.е. появлению сознательных представлений о постоянстве и непрерывности личности. Общепризнанно, что основу детской идентичности составляют ее внешне обусловленные компоненты, прежде всего пол и возраст ребенка. Давая свой автопортрет, описывая свои положительные и отрицательные черты, интересы и круг общения, дети (и не только дети), как правило, начинают с фиксации своего возраста. Половая принадлежность часто просто подразумевается и входит в описание привычныx половых ролей.

Формирование половозрастной идентификации связано с развитием самосознания ребенка. В норме первичная половая идентичность формируется у детей в возрасте от полутора до трех лет. В этот период дети научаются правильно относить себя к определенному полу, определять пол своих сверстников, различать мужчин и женщин. К 3-4 годам возникает связанное с полом осознанное предпочтение игрушек. В своих повседневных контактах с детьми взрослые постоянно увязывают поведение ребенка с его полом: "девочки (мальчики) так себя не ведут", "ты мальчик - должен терпеть", "ты девочка - должна следить за чистотой" и т.д. По признаку пола и возраста организуются формальные и неформальные детские коллективы.

Важнейшим способом обучения типичному для пола поведению является наблюдение и подражание. Идентификация подразумевает сильную эмоциональную связь с человеком, "роль" которого ребенок принимает, ставя себя на его место. Ярким примером этого является ролевая игра. В процессе ролевой игры дети усваивают социально приемлемые нормы полового поведения и соответствующие их полу ценностные ориентации, апеллируют к этим понятиям. Это относится как к их сегодняшним половым ролям (дошкольник, школьник, "маленький мальчик", старший брат, "помощник", заводила в компании и т.д.), так и к ролям других младших и старших детей и взрослых.

В раннем возрасте родители и окружающие ребенка люди интересуются его возрастом больше, чем он сам. Хотя в этом возрасте дети часто заученно отвечают на вопрос, сколько им лет, осознавать свой возраст они начинают только к 3-4 годам. С этого возраста они способны вспомнить свой прошлый день рождения, прошлую зиму или лето, узнать свои вещи, которыми они пользовались, когда были маленькими. Именно в этом возрасте ребенок начинает интересоваться своим прошлым и относится к себе-маленькому с нежностью, пониманием и снисходительностью. Припоминая отдельные события он начинает соотносить их со своим прошлым - появляются фразы типа "когда я был маленьким" и т.д. В своем общении с детьми взрослые постоянно используют возрастную меру для характеристики личности ребенка. Это выражается в замечаниях типа: "Ты уже большой", "Ты старше (младше)", "Тебе скоро в старшую группу (в школу)". Достаточно рано и сами дети начинают сравнивать себя с другими по возрасту.

В старшем дошкольном возрасте детей начинают готовить к поступлению в школу и они " примеряют" на себя новую социальную роль ученика. Так для них открывается "положительная" временная перспектива их жизненного пути (в отличие от "отрицательной" - в прошлом). Для детей с выраженной познавательной потребностью и активностью новая роль кажется интересной и социально значимой. В их представлении она больше соответствует их возрасту и вызывает уважение окружающих. Некоторых детей может пугать поступление в школу, но опираясь на свой опыт общения, они начинают понимать социальную значимость положения ученика. Этот возрастной период характеризуется и началом осознания возрастной идентичности других людей.

С удивлением дети узнают, что их родители и даже пожилые люди, бабушки и дедушки, когда-то были маленькими. Начинает приходить осознание того, что когда-то и им предстоит повзрослеть, что они будут учиться, затем трудиться, станут мамой или папой, постареют. Хорошо известно, как остро дети в возрасте 6-8 лет переживают результат додумывания этой мысли до конца.

Таким образом, у детей уже в дошкольном детстве складываются определенные представления о смене физического облика человека, его половых и социальных ролей в связи с возрастом. Это знание основывается на присвоении общественного опыта и развитии самосознания. Можно утверждать, что как и любой познавательный процесс, половозрастная идентификация опирается на способности индивида к абстрактному мышлению, необходимому для различения внешности и поведения другого человека, концептуального описания других людей и самоописания, основанных на устойчивых представлениях. Таким образом, формирование идентичности у детей зависит как от интеллектуального уровня, так и от личностных особенностей. Этот вывод подтверждают и проведенные специальные исследования (Белопольская, 1992). Следовательно, можно заключить, что исследование половозрастной идентификации может дать важный материал об уровне психического развития конкретного ребенка.

Основная трудность при изучении процессов идентификации пола и возраста у детей дошкольного и младшего школьного возраста состоит в отсутствии соответствующих формализованных методик, которые позволяли бы дифференцированно оценивать достигнутый уровень идентичности. Методы наблюдения, естественного эксперимента и анализа речевой продукции, используемые для оценки зачатков самосознания у младших детей, мало пригодны для этих целей. Вместе с тем, не очень подходят для этих целей такие инструменты, как опросники, анкеты и автопортреты, широко применяемые для детей подросткового и более старшего возраста.

Этот пробел в определенной степени восполняет методика изучения процесса идентификации пола и возраста, использующая процедуру предпочтения и упорядочения невербального стимульного материала.

Выводы к главе 1:

1. Современные исследования в области дифференциальной психодиагностики указывают на важность своевременной диагностики интеллектуальных и личностных особенностей у детей с интеллектуальной недостаточностью.

2. Принципиальные различия в этиологии возникновения интеллектуальной недостаточности говорят о важности точности диагностики.

3. К основным моментам, позволяющим дифференцировать умственную отсталость и задержку психического развитиия исследователи относят:

1) парциальность поражения в случае ЗПР в противовес тотальности в случае УО

2) невозможность перехода от наглядно-действенного к словесно-логическому мышления у умственно отсталых

3) невозможность самостоятельно, без помощи взрослых развиваться у умственно отсталых

4) различие в способе запоминания: у детей с диагнозом ЗПР память сохраняет произвольность, у умственно отсталых – память механическая

5) различие в эмоциональных реакциях

4. Исследователи указывают на необходимость расширения подходов к дифференциальной психодиагностике, учитывающую не только уровень развития познавательных процессов, но и эго-идентичность (самосознание) ребенка.

Достоинства и недостатки методик психодиагностики мотивационной сферы личности

Литература:

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб.: Питер, 2001.

2. Болотова А., Макарова И. Прикладная психология. - М.: Аспект Пресс, 2001.

3. Ноос И. Н. Руководство по психодиагностике. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005.

4. Практическая психодиагностика./Ред.-сост. Д. Я. Рейгородский. - Самара: «БАХРАХ», 2006.

5. Психологическая диагностика: Учеб. /Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2008.

6. Тютюнник Е. И., Яковлева И. В., Тютюнник А. В. Психодиагностика: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Невский институт экспертологии, управления и дизайна, 2006.

Структура самосознания личности и ее поведенческая индикация. Принципы и методы диагностики индивидуального самосознания. «Я–концепция» как интегральный диагностический параметр. Возможности самонаблюдения. Методика диагностики самооценки (С.А.Будасси). Проективная методика Т.Дембо–С.Рубинштейн. Опросник самоотношения (В.Столин). Локус контроля (Дж.Роттер) и уровень субъективного контроля (УСК). Q-сортировка. Самоактуализационный тест (Л.Гозман) и его модификации. Семантический дифференциал Ч.Осгуда. Репертуарные решетки Дж.Келли. Исследование особенностей детского самосознания. Половозрастная идентификация личности (по Н.Белопольской). Самооценочные шкалы.

Развитие всех психических функций в их взаимодействии обеспечивает появление у человека внутреннего отражения этого мира, в некотором смысле внутренней модели этого мира. Эмпирически сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, непосредственно встающих перед субъектом в его «внутреннем опыте» и предвосхищающих его практическую деятельность. Таким образом, под сознанием можно понимать структуру внутренней модели внешнего мира.

Направляющее влияние этой модели на поведение человека предстает как принцип единства сознания и деятельности: деятельность человека направляет и определяет развитие его сознания, а последнее, все в большей степени осуществляя регуляцию деятельности человека, улучшает его приспособленность к внешнему миру. Это улучшение происходит за счет того, сознание формирует внутренний план деятельности, ее программу. В этом внутреннем плане синтезируются динамические модели действительности, при помощи которых человек ориентируется в окружающей физической и социальной среде.

В настоящее время в качестве основных свойств сознания выделяют: построение отношений, познание и переживание .

Отсюда непосредственно следует включение в процессы осознания памяти, мышления и эмоций. Основная функция эмоций - формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям, самому себе и другим людям. Первоначально эмоции реализуют грубые оценки информации (опасно - безопасно, съедобно - несъедобно), которые затем, на уровне сознания, уточняются и входят элементами в шкалу ценностей и значений, пригодную для социального потребления. Все формы и виды отношений синтезируются в структурах сознания и определяют глубинные процессы самооценки и самосознания .

Самосознание - осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям (Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - М., 1990. - С. 343.); относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе (Психология: Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М., 1990. - С. 352, 475).

Самосознание - это процесс осознания своего «Я» во многообразии индивидуальных особенностей, выделение себя из окружающего мира и представление о себе в сопоставлении с другими людьми. Оно помогает человеку сохранять себя и свое «Я», а также регулирует всю сложную систему внутреннего психического мира человека.

Самосознание включает три главных компонента:

1) самопознание. Этот процесс начинается с познания себя через сравнение с другими. Другой, более высокий уровень самопознания - сравнение по типу «Я и Я»;

2) самооценка - определенное эмоционально-ценностное отношение к себе;

3) самовоспитание - процесс самоуправления, направленный на осознанное изменение своей личности.

Самосознание характеризуется также своим продуктом - представлением о себе, «Я-образом» или «Я-концепцией».

Различение процесса и продукта в психологический обиход было введено У. Джемсом в виде различения «чистого Я» (познающего) и «эмпирического Я» (познаваемого).

Я–концепция - динамичная во времени система представлений о себе самом, включающая:

а) осознание своих физических, интеллектуальных и других свойств;

б) самооценку;

в) субъективное восприятие влияющих на собственную личность внешних факторов.

Я–концепция как совокупность установок, направленных на самого себя, и тогда по аналогии аттютюдом в ней выделяют три структурных компонента :

1. Когнитивный - образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т.д. (самосознание).

2. Эмоциональный - самоуважение, себялюбие, самоуничижение и т.д.

3. Оценочно–волевой - стремление повысить самооценку, завоевать уважение и т.д.

Анализ «Я-образа » позволяет выделить в нем два аспекта:

1) знания о себе, т.е. содержательную часть представлений человека о себе, его «Я-концепция»;

2) самоотношение, т.е. эмоционально-оценочную реакцию на знание о себе.

Самосознание имеет уровневое строение. Эта идея не раз высказывалась в отечественной и мировой литературе. Так, подробная уровневая концепция самосознания и личности в целом была предложена Э. Эриксоном в 1967 году. Краткое ее содержание представлено в таблице. Концепция уровневого строения самосознания, которое определяется активностью человека была сформулирована В. В. Столиным в 1985 году.

Исходя из вышесказанного, диагностике подвергаются и знания о себе, выраженные в «Я-концепции», и самоотношении. Самоотношение активно защищается личностью. В психологической литературе описаны такие механизмы защиты, как:

· феномен компенсации;

· модель поддержания самооценки;

· тактика обесценивания и др.

Поддержание стабильного самоотношения обеспечивает возможность постоянной стратегии в отношении к самому себе, которая выражается и во внешней, социально-предметной деятельности, и во внутриличностной активности.

Таким образом, механизмы защиты самоотношения тоже являются объектом психодиагностики, как содержание «Я-концепции» и самоотношение.

Представления о себе многоплановы, они могут относиться к разным сферам проявления человека. Выделяют различные формы представлений о себе:

1) по сферам проявления (социальное, духовное, физическое, интимное, публичное «Я» и т. д.);

2) как реальность и идеал;

3) во временном континууме или по иному существенному признаку.

Кроме того, эти представления по-разному связаны с самоотношением.

Самооценка - ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения; оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей.

Уровень притязаний - степень трудности целей, которые человек перед собой ставит.

Широкий спектр методических приемов и процедур - от очень простых (графическая методика Дембо–Рубинштейн) до очень сложных (реконструкция субъективных семантических пространств на основе данных семантического дифференциала Ч. Осгуда или теста личностных конструктов Дж. Келли).

Психолого-педагогический смысл диагностики сознания и самосознания состоит в выявлении доступного и освоенного ребенком уровня сознательной, произвольной регуляции собственного поведения. Как правило, более дифференцированная, разветвленная система категориальная система сознания приводит к более точной категоризации ситуации и сочетается с применением более богатого репертуара ситуационных тактик. В то же время грубая и бедная картина мира (узкое мировоззрение) приводит к тому, что поведение строится на основе плохо осознаваемых мотивационных импульсов низшего уровня, на основе стилевых диспозиций, обусловленных организмическими потребностями и темпераментом.

Все перечисленные аспекты самосознания должны отражаться в психодиагностических методиках.

В данном материале описаны различные методики:

- Методика понимания и использования в речи собственных местоимений

- Методика изучения развития образа себя у ребенка раннего возраста «Зеркало»

- Методика изучения представлений ребенка раннего возраста о себе, через параметры самоузнавания и самоназывания «Фотография»

- Методика изучения особенностей самоотношения, самооценки и половой идентичности у ребенка дошкольного возраста рисунок «Плохой и хороший ребенок»

- Методика изучения временной перспективы у детей дошкольного возраста «Тест временной перспективы»

Скачать:

Предварительный просмотр:

1. Методика понимания и использования в речи

собственных местоимений

(Т.Хелльбрюгге)

Возраст, месяцы | Задание | Выполнение | Правильное решение |

8-11 | Повернуться, когда родители называют имя ребенка | Экспериментатор или один из его родителей ждет, когда ребенок отвлечется от своего занятия. Затем они обращаются к нему по имени или ласкательному имени. В следующих попытках необходимо выяснить, существует ли разница между называнием его имени и другим обращением | Ребенок поворачивается, если родители или экспериментатор называют его по имени. При этом должно быть ясно, что ребенок поворачивается не только на голос |

13-17 | Правильно показать или направить взгляд на часть тела | Экспериментатор узнает у родителей, какую часть тела ребенок уже знает и просит показать эту часть тела или на себе, или на родителях, или на кукле – например, «глаза» или «рот» | Ребенок показывает или направляет взгляд на одну из названных экспериментатором частей тела |

15-20 | Правильно показать или направить взгляд на свой живот | Задает вопрос, где живот, все равно, может ли его показать ребенок у себя, куклы или у матери. Экспериментатор просит ребенка: «Покажи мне твой живот» | В ответ на просьбу ребенок показывает или направляет взгляд на свой живот, живот другого человека или куклы |

18-24 | Правильно показать или направить взгляд на три части тела | Экспериментатор спрашивает у родителей, какие части тела ребенок знает. Затем он просит ребенка показать части тела на себе, одном из родителей или кукле, спрашивая о каждой части тела по отдельности. Легче всего при этом определяются глаза, рот, нос, живот, волосы и руки. | В ответ на просьбу ребенок показывает или направляет взгляд минимум на три части тела, о которых спрашивают. Не достаточно, чтобы ребенок назвал части тела |

22-29 | Показать или посмотреть на свою руку | Экспериментатор просит ребенка показать ему свою руку | Ребенок показывает или смотрит на свою собственную руку или поднимает ее |

22-31 | Использовать свое имя при разговоре о себе | Экспериментатор опрашивает родителей, обозначает ли их ребенок самого себя, используя при этом свое имя. При необходимости ребенка спрашивают: «Как тебя зовут?» | Ребенок использует свое имя или его упрощенную форму, когда говорит о себе, или если его спросят, как его зовут. Повторение собственного имени не допускается |

25-34 | Говорить о себе в Я-форме | Экспериментатор опрашивает родителей и следит во время обследования за тем, использует ли ребенок Я-форму, когда говорит о себе | Ребенок говорит о себе в Я-форме, не повторяя только непосредственно языковые выражения родителей или экспериментатора |

25-34 | Выразить желания в Я-форме | Экспериментатор спрашивает родителей, выражает ли их ребенок желания в Я-форме, например: «Я хочу!» или «Я не хочу!» | По словам родителей, которые могут подтвердить это примером, ребенок выражает желания в Я-форме |

28-37 | Понимать вопросы типа: «Что ты делаешь, когда ты устал (голоден, грязный)?» | Экспериментатор спрашивает ребенка: «Что ты делаешь, когда ты устал? Что ты делаешь когда ты голоден? Что ты делаешь, когда ты грязный?» После каждого вопроса экспериментатор ожидает ответа | Однозначными жестами или вербальными выражениями ребенок отвечает, что он понял два из трех вопросов и соответственно реагирует, изображая сон, еду и мытье |

28-39 | Использовать слово «мне» или «тебе» | Экспериментатор указывает на предмет, который надет на ребенка, или который ребенок принес с собой, и спрашивает: «Кому это принадлежит?» Одновременно он следит в ситуации обследования за языковыми выражениями ребенка. Если это задание не может быть выяснено в ситуации обследования, экспериментатор обращается к родителям с вопросом: «Использует ли ваш ребенок слово «мне», чтобы пояснить, что что-то принадлежит ему, или использует слово «тебе»? | Ребенок использует местоимение «мне», чтобы пояснить, что что-то принадлежит ему. Правильное использование «тебе» может уже оцениваться экспериментатором позитивно |